कपास की कहानी

मैं कपास का पौधा हूँ. माल्वेसी कुल से हूँ. इतिहासकार कहते हैं कि मेरे धागों से बनी सबसे पुरानी चीजें मोहनजोदाड़ो नाम की प्राचीन सभ्यता में मिली हैं. यह इशारा है कि मेरी उत्पत्ति यहीं कहीं भारत पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके में हुई होगी. वैसे तो दुनिया में कई जगह मेरी अनेक किस्में विकसित हुई. मेरी सबसे बड़ी खासियत मेरे बीजों से लगे हुए रेशे हैं. इन रेशों का मनुष्य ने अपना तन ढकने से ले कर हर संभव प्रयोग किया. इसके पहले यही काम पशुओं के बाल (ऊन) और चमड़े से किया जाता था.

वैसे तो मैं एक बहुवर्षीय वृक्ष समुदाय से हूँ परन्तु मनुष्य ने मुझे साल दर साल उगाये जाने वाली किस्मों के रूप में विक्सित कर लिया है. मुझे ठण्ड पसंद नहीं. वृक्ष रूप में मैं कई साल तक फलता फूलता रहता हूँ और मेरी जड़ें काफी गहराई (कई मीटर, तने की लम्बाई से 6 गुना तक) जाती हैं. हालांकि मेरी कम अवधि वाली खेती की किस्मों की जड़ें इतनी गहरी नहीं जाती. जमीन का प्रकार, पोषक तत्व, जमीन में ऑक्सीजन की मात्रा, पानी और जमीन का तापमान मेरी जड़ों के विकास को प्रभावित करते हैं.

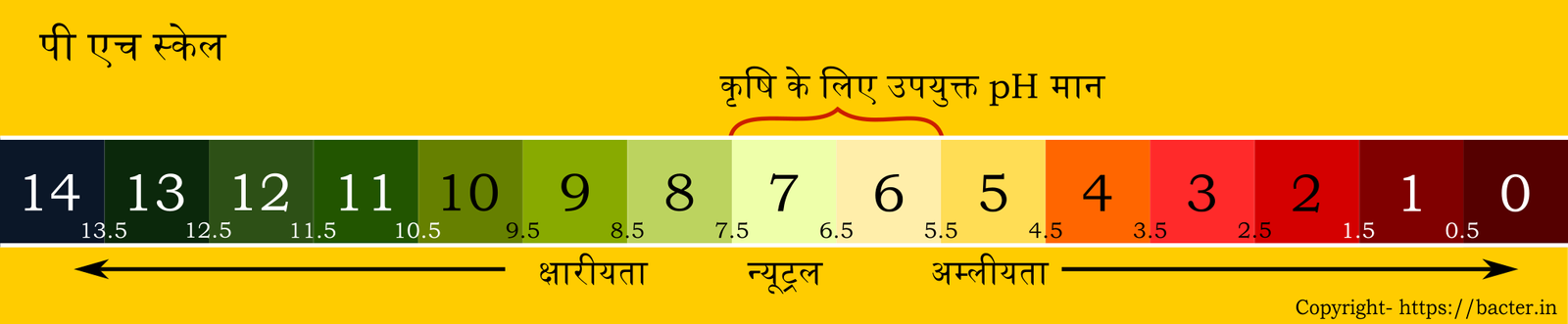

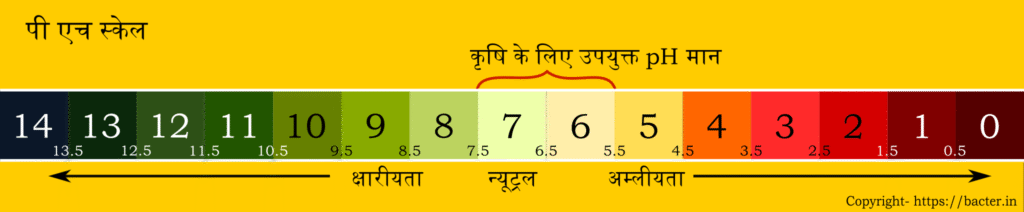

मुझे 6-8 पीएच (pH) मान वाली जमीनें पसंद हैं और मेरे रेशों का उत्पादन 7 pH वाली जमीन में सबसे बेहतर आता है. अगर जमीन लवणीय (नमक या सोडियम की अधिकता वाली जमीन) है तो भी मेरी खेती की जा सकती है. कृषि और भूमि के पीएच के विषय मे विस्तार से जानने के लिए यह क्लिक करें।

जब जमीन में मेरा बीज बोया जाता है तो यह जरुरी है कि बीज की गहराई 3-4 सेंटीमीटर राखी जाए. नमी के संपर्क में आते ही जर्मिनेशन शुरू हो जाता है. 2-3 दिनों के भीतर पहली जड़ निकलती है और 4-10 दिन में अंकुर निकल आता है. 12-18 दिन आते आते पहली पत्ती (ट्रू लीफ) का प्रादुर्भाव होता है. अगले 8-9 दिनों में दूसरी पत्ती निकलती है. पहला फूल आने में लगभग 60-80 दिनों का वक्त लग जाता है. परागण होने, दाने और रेशे बनने, बीज परिपक्व हो कर डेडू खुलने और तुड़ाई शुरू होने में 100-140 दिनों का वक्त लग जाता है. फूल से परिपक्व फल बनने में लगभग 50 दिनों का समय लगता है.

किसानों ने मेरे दो तरह के फूल तो देखे ही होंगे. सफ़ेद और गुलाबी. वास्तव में ये दो अलग तरह के फूल नहीं हैं बल्कि जब कली से फूल बनता है तो वह सफ़ेद रंग का ही होता है. २४- 48 घंटे के बाद, परागण होने के बाद फूल का रंग गुलाबी हो जाता है.

उच्च गुणवत्ता वाले अच्छे कपास तंतुओं की अधिकतम पैदावार पाने के लिए नाइट्रोजन और पोटाश कि मुख्य रूप से जरुरत होती है. जमीन में दिया गया नाइट्रोजन अमोनिया गैस बनकर उड़ता भी है, पानी के साथ बह भी जाता है. जमीन के बैक्टीरिया नाइट्रोजन को अपघटित भी करते हैं. इस तरह जमीन में नाइट्रोजन की कमी बनी रहती है. नाइट्रोजन की कमी, कम जीवांश (आर्गेनिक मैटर/ organic matter) वाले खेतों में ज्यादा होती है.

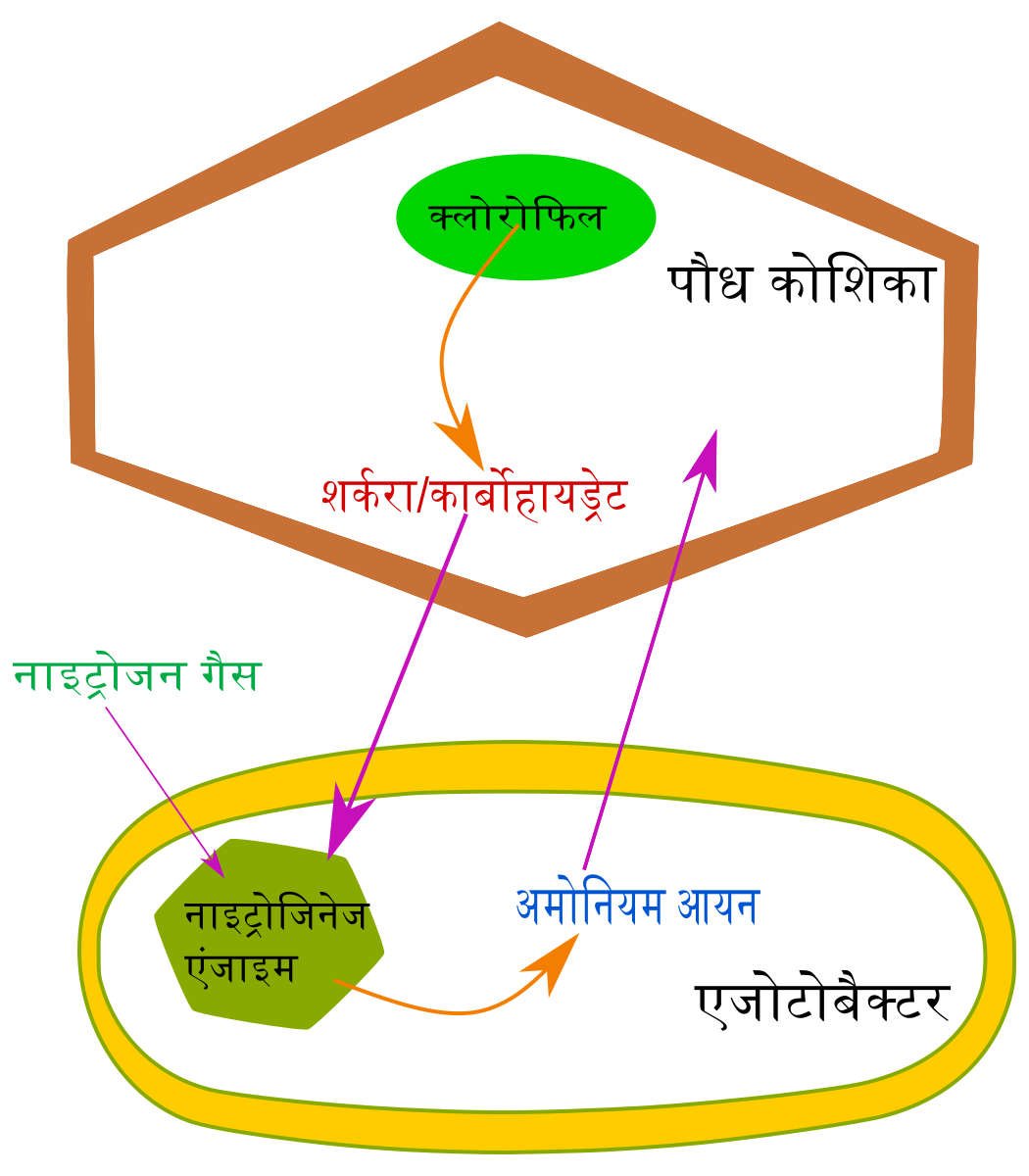

नाइट्रोजन की कमी न हो इसलिए फसल के दौरान बार बार नाइट्रोजन फ़र्टिलाइज़र देना फायदेमंद रहता है. इस समस्या का सामना करने के लिए मित्र सूक्ष्म जीवों की मदद भी ली जा सकती है. हवा की नाइट्रोजन को पौधों तक पहुंचाने के लिए एज़ोटोबैक्टर नाम के सूक्ष्म जीव का प्रयोग फायदे मंद रहेगा. एज़ोटोबैक्टर कई अन्य तरीकों से भी मेरी मदद करता है. इस मित्र के विषय में यहाँ क्लिक करके विस्तार से जान सकते हैं.

नाइट्रोजन की कमी से मेरे पौधे छोटे रह जाते हैं. शाखाएं कम बनती हैं, उनपर फल भी कम लगते हैं. फलों का झड़ना नाइट्रोजन की कमी से बढ़ जाता है.

अगर जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन दिया जाता है तो मेरी जड़ें छोटी रह जाती हैं और मुझपर रस चूसक और अन्य प्रकार के कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है.

इसी प्रकार पोटाश कि जरुरत भी मुझे शुरुआत से ही रहती है पर फलों के पकने के समय मुझे इसकी ख़ास जरुरत होती है. तंतु लंबा बने इसलिए पोटाश जरुरी होता है. पोटाश की पर्याप्तता में बीमारियाँ भी कम लगती हैं. अगर पोटाश कि कमी बनी रहती है तो मेरे डेडू यानी फल खुल नहीं पाते.

पोटैशियम पौधों के लिए आवश्यक पोशाक तत्व है। इसके विषय में विस्तार से जानने के लिए यह क्लिक करें।

फॉस्फोरस का मेरे रेशों कि गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव तो नहीं पड़ता पर फॉस्फोरस जरुरी तत्व है. क्षारीय मिट्टी में फॉस्फोरस की उपलब्धता कम होती है. इस समस्या के समाधान के लिए भूमि में जीवांश की मात्रा बढ़ा कर और फॉस्फोरस घोलने वाले सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके किया जा सकता है. फोस्फोरस फ़र्टिलाइज़र का इस्तेमाल बुवाई के पहले य फिर शुरूआती अवस्था में ही कर लेना चाहिए. फॉस्फोरस की अत्यधिक कमी होने पर बढ़वार रुक जाती है, फूलों कि संख्या कम हो जाती और फल देर से पकते हैं.

जमीन मे डाला गया सारा फॉस्फोरस पौधे को नहीं मिल पता क्योंकि यह कैल्शियम आधी के साथ बंधित होकर अघुलनशील रूप मे बदल जाता है। जिसे फॉस्फोरस घोलक मित्र सूक्ष्मजीव के माध्यम से पुनः पौधों को उपलब्ध रूप मे परिवर्तित कर सकते हैं। विस्तार से जानने के लिए यह क्लिक कर सकते हैं।

अन्य पौधों की तरह मुझे भी सल्फर, बोरोन, कैल्शियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, मैंगनीज, मोलिब्डेनम आदि तत्वों की जरुरत पड़ती है. आप तो जानते ही हैं फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम की खास दुश्मनी है. उसपर आगे कभी बात करेंगे.

एक ख़ास बात, मैं कीटों से अपनी सुरक्षा करने के लिए गोसिपोल नाम का जहरीला तत्व बना सकता हूँ. यह मेरी पत्ती, तने, कलियों और फल कि सतह पर बनता है. मेरे बीजों से निकले तेल में यह 1.5% तक होता है.

आगे की कड़ियों में मित्र और शत्रु कीटों से मेरे सम्बन्धों के विषय में चर्चा करेंगे, पोषण प्रबंधन पर भी चर्चा करेंगे।

– डॉ. पुष्पेंद्र अवधिया (साइंन्टिस्ट, बैक्टर टेक्नोलोजीस)

बैक्टर से जुडने के फायदे ?

पौधों की जरूरतों की समझ

पौधों की पोषण आवश्यकताओं, जैविक,भौतिक और रासायनिक कारकों के प्रभावों और संतुलन की समझ,खेती के नए आयामों और भूमि सुधार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बैक्टर लगातार इस दिशा में काम कर रहा है।

संतुलित पोषण और प्रबंधन

कौन से पोषक तत्व जरूरी हैं और कब किस रूप में देना है यह उनके समुचित लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरी है। बैक्टर, कृषि के लिए उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्म पोषक तत्व यानी Micro-Nutrients उपलब्ध करवाता है।

पोषण उपलब्धता बढ़ाने के तरीके

जमीन में डाले गए पोषकों को मिट्टी के चक्र में बनाए रखना और उन्हे पौधों द्वारा उपयोग लायक रूप में बदलते रहने के लिए कई उपाई किये जाते हैं जिसमें ऑर्गैनिक मैटर और मित्र सूक्ष्मजीवों का अहम रोल है। बैक्टर किसानों की उच्च गुणवत्ता का काम्पोस्ट बनाने में मदद करता है और साथ ही उच्च गुणवत्ता के मित्र सूक्ष्म जीव (बायो-फर्टिलाइजर) भी उपलब्ध करवाता है ताकि जमीन का pH और CEC उच्च पैदावार के लिए अनुकूल हो सके।